Na última semana, perdi um tio. Foi o sexto tio que faleceu em apenas dois anos. Depois de tantas perdas em um período tão curto e difícil para a vida, a gente aprende que a morte não traz apenas a dor e o luto, mas também muita burocracia. Foi vasculhando alguns papéis antigos da família que encontrei os documentos do Seu Cantuária.

Ao conferir os documentos, vi que Thomaz Cantuária nasceu em 29 de dezembro de 1909 na cidade de Cachoeira, terra de Caramuru, às margens do Rio Paraguaçu, na Bahia. Porém, há uma outra história que os papéis não contam, uma história que eu conheço e mal entendo como. Essa história é sabida a conta-gotas nas reuniões em família, nos ‘causos’ de minha avó Dedé, nas conversas com minhas tias e nas histórias de mãe. Surgem nos momentos mais despretensiosos, quando a memória se apresenta, afetuosamente trazida por algum pequeno evento do cotidiano, acompanhada dos saberes dos mais velhos. Essas lembranças vêm como quem acorda de um sono profundo com a leveza de quem regozija o descanso e logo se livra das cobertas, levanta com um sorriso no rosto, sai do quarto e elogia o cheiro de café que toma a casa inteira tal qual se diz bom dia. Mas, apesar do aroma, isso não faz da memória um comercial de margarina. Eu não conheci o Seu Cantuária, mas sinto que a nossa história, a história da minha família, é assim, feita em palavra contada, e é assim que conto essa história.

Thomaz nasceu em 1910. Ficou órfão de mãe muito cedo e logo seu pai também adoeceu. Diante da incerteza do destino, seu pai tomou a decisão que definiria o destino do menino de apenas doze anos: o entregou aos cuidados da Marinha do Brasil e o fez aprendiz-marinheiro. À época, a Marinha operava como uma espécie de abrigo para menores de idade, um lugar para “corrigir” os jovens ditos “problemáticos”, um centro de medidas socioeducativas que recolhia crianças e adolescentes, em sua maioria negros, pobres, muitas vezes órfãos – e Thomaz acumularia em breve as três categorias da exclusão.

Um mês antes de seu nascimento, a capital do Brasil estava sob a mira dos canhões dos novíssimos couraçados Minas Geraes e São Paulo, além de outros navios cruzadores. Liderada por João Cândido, o Almirante Negro, a rebelião agia contra os castigos corporais empregados por oficiais navais brancos para punir marinheiros negros na Marinha do Brasil. O evento ficou conhecido como A Revolta da Chibata. Pouco mais de 10 anos depois, as coisas não teriam mudado tanto na instituição.

Thomaz não queria ir. Aos doze anos, ele havia perdido a mãe recentemente, lidava com o adoecimento do pai e, agora, estava fadado ao completo afastamento da família. Ele sequer possuía a idade mínima estabelecida pelo regulamento da instituição. Na época, era comum que crianças fossem aceitas se cumprissem certos parâmetros de tamanho e força, independente da idade. Assim foi feito, com um adendo: sua data de nascimento foi alterada em um ano, mudando de 1910 para 1909. Para fins legais, Thomaz agora tinha 13 anos e era um aprendiz-marinheiro.

Seu Cantuária não falava muito dessas histórias, sobre suas origens, menos ainda sobre seus pais e sua família. Ele vivia sua carreira discretamente, não exaltava as Forças Armadas nem contava vantagem sobre sua carreira ou posto. Usava seu uniforme em raras ocasiões, apenas quando estritamente necessário. Gostava mesmo era de seu violão, de tirar chorinho de ouvido, dar suas canjas em casa com a família e, ocasionalmente, com visitantes ilustres, como Altamiro Carrilho e cia. Do mesmo modo com que o afeto por sua mãe permanecia vivaz e presente, também havia uma ferida escondida, mal cicatrizada, que lhe pesava latentemente e insistia em lembrá-lo do passado. Restava descontar suas dores nas cordas com seu choro em Mi menor, como quem nina suas memórias para que durmam profundamente e nada sinta mais. Mas não há lembrança que não precise espairecer.

Estas não foram as únicas durezas institucionais que presenciou. Nos anos 60, Seu Cantuária já seria oficial da Marinha e também trabalhava como radiotelegrafista numa antiga empresa de aviação, a Panair do Brasil. Pai de 12 filhos, ele trabalhava em turnos dobrados para fazer renda extra e conseguir pagar os estudos de seus caçulas. Foi assim que sua filha cursou o técnico em química e outro filho cursou a faculdade de matemática – este, antes de concluir a graduação, abandonou os estudos para ser lateral no América. Isso deixou Seu Cantuária muito irritado, mas não é essa a história que devo contar.

A Panair é lembrada com certo romantismo por se tratar de uma das empresas pioneiras da aviação nacional e por ser a representação da adesão brasileira à modernidade. Todavia, também é reconhecida por protagonizar um caso inédito da justiça brasileira: o único caso de decreto compulsório de falência, isto é, sem pedido do credor. Após o golpe civil-militar de 1964, a empresa foi fechada da noite para o dia. Hoje sabemos que seus proprietários foram perseguidos politicamente durante a ditadura, que a falência da empresa foi decretada mesmo sem motivos para isso e que seus concorrentes foram diretamente favorecidos pelo regime.

Eram tempos difíceis. Em teoria, a repressão se dava contra os “subversivos”, aqueles que criticavam ou lutavam contra a ditadura. Deste modo, a brutalidade do Estado tinha como objetivo a manutenção do poder nas mãos dos militares, sem que houvesse questionamentos ou riscos. Para o governo, a oposição aos interesses e valores do regime não podiam ter lugar. Mas, na prática, a perseguição era muito mais ampla, pois também decorria dos contatos e das relações que você construía: bastava conhecer a pessoa certa para a ocasião que lhe fosse conveniente. Uma disputa pessoal, um aborrecimento, ciúmes ou uma discussão qualquer, não importa. Se uma pessoa fosse denunciada às forças do DOPS (Departamento de Ordem Política e Social), ela era implacavelmente perseguida e passava pelos métodos mais degradantes e violentos para averiguação. Muitas pessoas foram denunciadas, perseguidas, torturadas e mortas por desagradar ou para beneficiar alguém, ao regime ou aos amigos do regime. Algumas pessoas nunca mais foram encontradas. As consequências foram brutais.

Nada disso se dava de modo evidente. Pouco foi noticiado nos jornais ou na televisão, pois havia censura e a mídia que restava só poderia apoiar o regime. Nas periferias, nos lugares esquecidos ainda hoje, a violência era e continua sendo ainda mais grave – na Baixada Fluminense, uma pessoa desapareceu a cada seis horas só em 2022. Não por acaso, todos nós, dos mais velhos aos mais novos, herdamos certo temor quanto ao falar sobre o que e quem nos aflige. Apesar do tempo, todos sabemos muito bem como uma denúncia pública pode desagradar a pessoa errada e acarretar em perseguição política ou em algo pior.

Agora, esse medo é propagado novamente na voz e na ação de muita gente que não compreende os riscos que a rispidez, o preconceito, a intolerância e o ódio podem impor a um país. A nossa indignação com uma realidade tão violenta não pode nos tornar espelho do que há de pior, mas sim em exemplo de superação ante todos. Não é possível construir um mundo mais respeitoso, empático e justo tomando a violência como caminho. A democracia é a proteção contra o autoritarismo, assim como a justiça é o remédio contra a barbárie. Por isso, a solução está justamente na coerência entre o que desejamos, dizemos e praticamos.

Há uma música famosa de Marcelo Yuka que diz que “paz sem voz não é paz, é medo“. Eu acredito muito nisso. O silêncio apartado da escuta de si e do outro é um forte sinal de violência. Se queremos um mundo melhor, precisamos ser melhores por inteiro também.

Ao se deparar com essas situações, as orientações de Seu Cantuária eram claras: “Arrume toda a família e saia de madrugada. Sem que pareça uma viagem e sem que ninguém os veja, leve apenas aquilo que possa carregar nas mãos”. Não se sabe ao certo quantas pessoas ele alertara. Pessoas que, por algum revés da vida, foram denunciadas e poderiam ter sido levadas para as câmaras de tortura da ditadura militar. Dos antigos vizinhos que ainda resistem à memória, minha família nunca mais soube, nunca mais foram vistos. Hoje, eles habitam na esperança de que o sumiço signifique a sobrevivência, mas há um medo velado que permanece e silencia o assunto desde então. Medo de que as pessoas erradas saibam da ajuda, medo do julgamento perante os apoiadores do regime. A ditadura passou, algumas pessoas seguiram tranquilas, mas seu silêncio se enquartela entre nós.

Antes dos anos de chumbo, lá pelo fim dos anos 40, Seu Cantuária veio do nordeste com a família e se instalou em Nilópolis, próximo ao final da Av. Mirandela. Naquele tempo, a Mirandela era uma estrada de barro onde as boiadas cruzavam cotidianamente em direção ao antigo matadouro. Todos os dias, centenas de trabalhadores também se deslocavam até o centro de Nilópolis para tomar a condução com destino ao Rio de Janeiro, capital do país. Quando chovia, tudo virava um grande lamaçal, o que tornava chegar ao ponto de ônibus ou à estação de trem sem se enlamear uma missão quase impossível. Os poucos ônibus que já serviam ao bairro não só atrasavam como passavam imundos de barro, tanto por dentro quanto por fora, o que causava grande sentimento de revolta nos moradores, principalmente durante o período de chuva.

Certa vez, em mais uma viagem de ônibus pela lama, houve um grande burburinho entre os passageiros. Indignado por nada ser feito, Seu Cantuária sugeriu que todos os vizinhos boicotassem a empresa até que a limpeza dos ônibus fosse feita. O discurso conquistou seus colegas de condução, que logo aderiram à medida proposta. No outro dia, empenhado em sua manifestação, Seu Cantuária guardou a farda na bolsa e vestiu uma roupa simples para a caminhada. Calçou suas humildes sandálias e as cobriu com sacos plásticos amarrados nas canelas para assim enfrentar o lamaçal até o centro de Nilópolis. Mesmo diante de um dilúvio, ele não daria um único centavo para o ônibus até que a empresa garantisse um serviço digno para os passageiros. Ao sair pela porta de casa e tomar o caminho do brejo, o ônibus cruza seu caminho, lotado de vizinhos com sorrisos amarelos e explicações embaraçadas.

É curioso pensar como essas histórias dizem tanto sobre minhas experiências no mundo – na família, na arte, na política e até no transporte público. Meu avô nasceu na Bahia, mas viveu até seus últimos dias em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas tive a sorte de saber algumas de suas histórias. Assim, compreendo um pouco mais sobre a minha também. E, pelo cheiro que sinto aqui do quarto, o café está delicioso.

Rennan Cantuária é sociólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Estudos Linguísticos e Literários pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, educador popular e diretor do documentário Nilópolis ocupa a universidade: a experiência acadêmica nilopolitana.

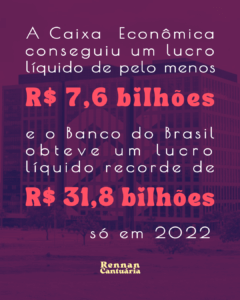

Surpreendentemente, os 0,44% a menos numa das transações de crédito mais seguras do mercado desencadearam reações diversas e instalou uma verdadeira confusão no governo e neste verdadeiro balcão de empréstimo consignado do Brasil. Os bancos, tanto os privados quanto os públicos, imediatamente retiraram a oferta de crédito consignado de seus serviços; alguns setores do governo Lula relataram certo “ruído” na comunicação entre os ministérios e outros criticaram o ministro Carlos Lupi pela ação solitária; e até os vendedores de crédito consignado esbravejaram contra o ministro, insatisfeitos com a consequente retirada do produto do mercado – uma vez que diversas empresas vendem crédito consignado e recebem um percentual estabelecido pelos bancos como comissão.

Surpreendentemente, os 0,44% a menos numa das transações de crédito mais seguras do mercado desencadearam reações diversas e instalou uma verdadeira confusão no governo e neste verdadeiro balcão de empréstimo consignado do Brasil. Os bancos, tanto os privados quanto os públicos, imediatamente retiraram a oferta de crédito consignado de seus serviços; alguns setores do governo Lula relataram certo “ruído” na comunicação entre os ministérios e outros criticaram o ministro Carlos Lupi pela ação solitária; e até os vendedores de crédito consignado esbravejaram contra o ministro, insatisfeitos com a consequente retirada do produto do mercado – uma vez que diversas empresas vendem crédito consignado e recebem um percentual estabelecido pelos bancos como comissão. Porém, tudo isso (inclusive o alto lucro) decorre de um problema ainda mais grave, que já se localiza no debate nacional desde o início deste novo governo: a urgente necessidade de redução da taxa básica de juros do país, atualmente em alarmantes 13,75%, o que afasta investimentos e endivida as famílias brasileiras. Para que o país retome seu crescimento e as famílias possam respirar financeiramente, é evidente que o Brasil precisa abandonar a taxa mais alta do planeta.

Porém, tudo isso (inclusive o alto lucro) decorre de um problema ainda mais grave, que já se localiza no debate nacional desde o início deste novo governo: a urgente necessidade de redução da taxa básica de juros do país, atualmente em alarmantes 13,75%, o que afasta investimentos e endivida as famílias brasileiras. Para que o país retome seu crescimento e as famílias possam respirar financeiramente, é evidente que o Brasil precisa abandonar a taxa mais alta do planeta.

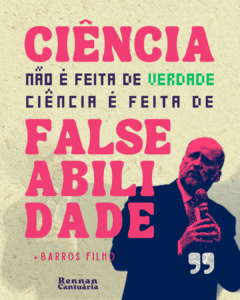

Foi para adentrar ao mundo da ciência mesma, este das ditas ciências naturais, calcadas na metafísica aristotélica, tomadas por conceitos e valores que ainda habitam nosso imaginário na forma de jalecos brancos, cálculos matemáticos e experimentos químicos, que podemos compreender a resistência das ciências humanas e sociais – e, fundamentalmente, da ciência política – em romper com determinados parâmetros tradicionais da lógica, isto é, do racionalismo cartesiano.

Foi para adentrar ao mundo da ciência mesma, este das ditas ciências naturais, calcadas na metafísica aristotélica, tomadas por conceitos e valores que ainda habitam nosso imaginário na forma de jalecos brancos, cálculos matemáticos e experimentos químicos, que podemos compreender a resistência das ciências humanas e sociais – e, fundamentalmente, da ciência política – em romper com determinados parâmetros tradicionais da lógica, isto é, do racionalismo cartesiano. Não por acaso, ainda hoje, não calculamos os prejuízos dos confrontos de juízo de valor entre métodos quantitativos e métodos qualitativos, apesar de todas as interações possíveis que podem proporcionar entre si, principalmente no âmbito das políticas públicas. Essa força que se impõe à relação entre ciências ditas exatas e humanas – como se os nomes apagassem a origem humana comum enquanto destacam quem detém os melhores parâmetros de confiabilidade – traz consigo o peso da disputa pelo lugar de autoridade na definição das verdades universais: ontem, a igreja; hoje, a ciência; amanhã, não se sabe.

Não por acaso, ainda hoje, não calculamos os prejuízos dos confrontos de juízo de valor entre métodos quantitativos e métodos qualitativos, apesar de todas as interações possíveis que podem proporcionar entre si, principalmente no âmbito das políticas públicas. Essa força que se impõe à relação entre ciências ditas exatas e humanas – como se os nomes apagassem a origem humana comum enquanto destacam quem detém os melhores parâmetros de confiabilidade – traz consigo o peso da disputa pelo lugar de autoridade na definição das verdades universais: ontem, a igreja; hoje, a ciência; amanhã, não se sabe.

É evidente que há certa anacronia em meus julgamentos quando me deparo com alguns de seus relatos e hábitos que compartilha debochadamente, qual um homem vivido em meados do século XX com seu copo de cerveja na mão (imagino eu). Ent

É evidente que há certa anacronia em meus julgamentos quando me deparo com alguns de seus relatos e hábitos que compartilha debochadamente, qual um homem vivido em meados do século XX com seu copo de cerveja na mão (imagino eu). Ent

Macaé era uma cidade de pescadores e petroleiros, como se pode imaginar, detentora de uma desigualdade absurda. Meus vizinhos eram ou muito ricos ou muito pobres. Eu, filho de uma trabalhadora petroleira, técnica em química, não entendia por qual razão eu morava numa casa antiga e humilde ao pé do Morro do Carvão, enquanto alguns amigos viviam em barracos de madeira e sem banheiro no alto do morro ou na beira da linha do trem e outros habitavam casarões na rua de baixo. Éramos do mesmo bairro e eu brincava com todos, mas eles sequer se conheciam. Os recortes raciais e de classe eram óbvios e flagrei por diversas vezes sua violência. Esse conflito me incomodava muito e formou meu modo de enxergar o mundo.

Macaé era uma cidade de pescadores e petroleiros, como se pode imaginar, detentora de uma desigualdade absurda. Meus vizinhos eram ou muito ricos ou muito pobres. Eu, filho de uma trabalhadora petroleira, técnica em química, não entendia por qual razão eu morava numa casa antiga e humilde ao pé do Morro do Carvão, enquanto alguns amigos viviam em barracos de madeira e sem banheiro no alto do morro ou na beira da linha do trem e outros habitavam casarões na rua de baixo. Éramos do mesmo bairro e eu brincava com todos, mas eles sequer se conheciam. Os recortes raciais e de classe eram óbvios e flagrei por diversas vezes sua violência. Esse conflito me incomodava muito e formou meu modo de enxergar o mundo.

O contexto político e econômico agora é outro. Tal como o Brasil, o estado do RJ afundou numa crise sem precedentes. Perdemos 800 mil empregos só nos últimos 5 anos e, hoje, somos 1,5 milhão de desempregados e 2 milhões em situação de pobreza, todos sem perspectiva de mudança.

O contexto político e econômico agora é outro. Tal como o Brasil, o estado do RJ afundou numa crise sem precedentes. Perdemos 800 mil empregos só nos últimos 5 anos e, hoje, somos 1,5 milhão de desempregados e 2 milhões em situação de pobreza, todos sem perspectiva de mudança.